金属增材制造(也就是金属3D打印)这几年热度不减,但热归热,真正用起来的企业有多少?做得好的又有多少?今天我们就不绕圈子,直接说说它的现实处境、瓶颈,以及它到底还能往哪里走。

一、热度不低,落地却没想象中快

过去五年,全球金属3D打印市场一直保持双位数增长。数据显示,2023年全球金属增材制造市场规模约为 47亿美元,预计到2028年将突破 110亿美元(来源:Wohlers Report 2024)。但行业里的话我们得听明白:这不代表企业都赚到钱了,很多是“资本热、行业冷”。

现在用金属增材制造的,主要集中在几个行业:

行业

使用现状

航空航天

用得最早,做结构件减重,合金定制,需求刚性

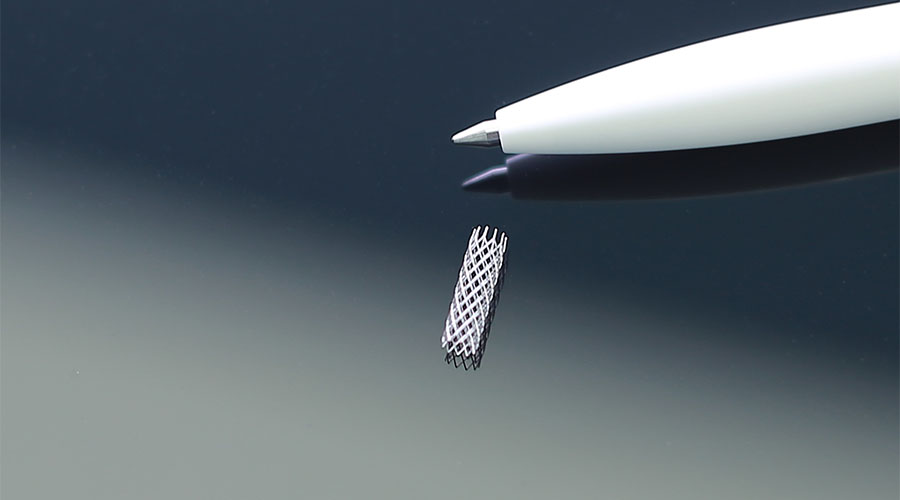

医疗

骨科植入物、齿科支架,已经标准化

高端制造

涡轮、喷嘴等复杂件,有刚需但对工艺挑剔

模具制造

修复+局部冷却结构,有试点但批量少

也就是说,现在不是技术没人用,而是用的人多半还在摸索、验证阶段,真正形成大规模生产闭环的企业不多。

二、技术很“强”,但商业模型还不成熟

我们不妨从几个维度看:

设备成本:一台金属PBF(粉末床熔融)设备动辄几百万,国产也得七八十万起步,很多中小企业连试的机会都没有。

材料成本:钛合金粉末比块材贵了3~4倍,高温合金粉末甚至还要靠进口,价格不透明、稳定性也差。

人才缺口:不仅要懂打印设备,还得会金属材料、热处理、后加工。一个人得当三个人用。

这些问题的叠加,导致很多企业最后发现,除非是航空级需求,做不出性价比。

三、拐点来了?看几个新趋势

虽然问题不少,但这个行业没停,反而开始进入“从实验室走向产线”的关键阶段。以下几个动向值得关注:

1)国产设备的性能开始接近进口品牌

以前说到EOS、SLM Solutions,大家都觉得是天花板。但现在不少国产厂商(比如华曙、云耀深维、铂力特)已经能提供稳定的多激光系统,部分型号甚至在航空、航天领域开始供货。

2024年华曙发布的FS721M系统,支持4激光并行打印,成型效率提升40%以上。

云耀深维也已推出支持智能闭环控制系统的打印设备,在铝合金打印中表现稳定,专攻高精度结构件制造。

这说明:技术差距在缩小,价格空间在扩大。

2)打印材料国产化比例正在提升

以前依赖进口,现在以有研粉末、东方钛业等为代表的粉末企业已经能自产高性能钛合金、镍基高温合金等主流材料,性能在逐步逼近进口水平,价格却下降了约20%~30%。

一旦材料稳定、成本下降,整个行业的门槛就会往下走一大截。

3)应用正在“从复杂到简单”转变

以前大家喜欢用金属3D打印做“别人做不了的零件”,但现在反过来,越来越多企业拿它来做“传统工艺太麻烦的小批量零件”。这背后的逻辑是:定制化+柔性生产。

比如:

工业刀具厂用金属3D打印一次打10把不同型号;

压铸厂用3D打印做内部冷却水路的模芯,一次性成型,不用后加工;

汽车零部件试产环节,用3D打印替代CNC小批量验证件。

这些都是过去想都不敢想的场景。

四、发展瓶颈仍在,但“方向已明”

虽然市场在往前走,但目前行业仍有几道“坎”:

瓶颈

说明

后处理工序复杂

打印完还要热处理、支撑去除、表面抛光,流程长

质量一致性难以控制

尤其是多激光设备,不同区域精度差异明显

缺乏标准

打印参数、质量认证体系不统一

解决这些问题,不是某家设备商的事,而是整条产业链的事。未来行业竞争力的关键,不是设备参数,而是:全流程打通能力。

金属增材制造已经过了靠“概念”讲故事的阶段,接下来看的,是谁能把它用得稳、控得住、算得清。

从设备到粉末,从软件到工艺包,再到实际工程落地,这个行业未来拼的是系统集成能力。像云耀深维这种从设备研发切入,但又逐步打通应用、材料工艺和服务闭环的企业,反而更有可能成为新一代中坚力量。

新闻中心

金属增材制造的现状与发展前景

- 相关推荐: 金属增材制造

- 关键词: 【金属增材制造】

上一个

:金属3D打印后处理的重要性

下一个

:

金属3D打印工艺步骤有哪些