在制造行业里,“3D打印”这词被喊了十几年,热过,也被质疑过。但直到这几年,金属增材制造才真正开始被认真看待,不再是展会上的概念样件,也不再是技术发烧友的玩具。越来越多企业开始投设备、上工艺,甚至把它纳入核心制造流程。问题是,为什么偏偏是现在?

在回答这个问题之前,我们得回头看看金属增材制造到底是什么。

它并不是“更快的加工方式”,而是彻底不同的一套思维方式:它不切不削不铸造,而是从零起点堆一块金属出来——一层、一层,再一层。这种方式听起来简单,但它干的事是过去工厂里没人敢想的事:不靠刀具,不靠模具,不靠库存,只靠算法、激光和一堆金属粉末,就能把零件做出来。

但真正有意思的地方不在于它能不能造个零件,而在于它改变了“能不能制造”的边界。

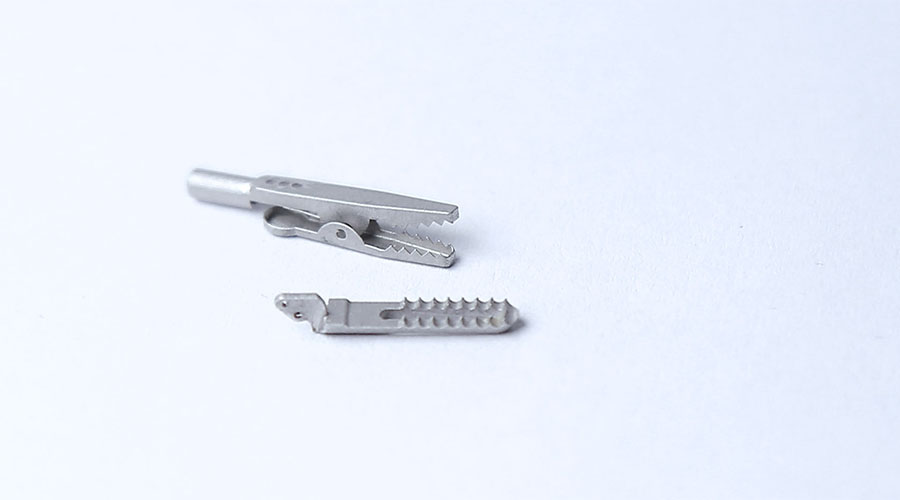

比如,你想做一个结构内部是中空蜂窝状的钛合金件,在传统机加工体系下,这是个不可能完成的任务,不是你精度不够,而是你根本无从下刀。再比如一个非标医疗植入物,过去靠CNC做得出来,但工艺周期、材料浪费、修改迭代全是成本噩梦。

而增材制造解决这些问题的方法不是“优化工艺参数”,而是彻底绕过旧体系,重构一套从设计到制造的链条。它解决的,不是效率问题,而是思维和能力问题。

你要问为什么这几年它开始热,真不是因为“技术成熟”这类讲烂了的词。说到底,这几年金属增材制造被频繁提起,原因并不复杂。不是因为它突然多神奇,而是因为工业现场真的开始缺人、缺料、缺时间了。

过去你能靠人堆、靠设备跑、靠时间换。但现在各行各业的“制造逻辑”都在被推着重构。

比如,产品开发从一年压缩到三个月,零件迭代从两版改到五版,客户还要求你能随时定制、当天响应——你再走传统模具路线,根本兜不住。

再比如,有些高端零部件的结构越来越复杂,但你连个合格刀路都编不出来。不是技术不到位,而是设计先走了一步,制造还原跟不上了。

这时候,增材制造不是你想不用,而是不得不用。不是“追新”,而是“解决问题”。

有些企业一开始也犹豫,觉得打印不过是个试验室玩意。但真到他们需要一个带内流道的冷却结构、一个一体化的骨科植入物、一个异形夹具替代件时,发现传统方法不是慢就是做不了,那就只有一条路——得试试增材制造。

说得更直白点,它不是谁喊火了,而是这个时代的生产节奏和研发复杂度,逼着很多人把目光转过来了。

你再看看那些真正把增材制造用起来的公司,没一个是“为了尝鲜”,他们是用它干实事的。

有人用它解决供应链短缺问题,有人用它改工艺流程,有人用它压制模具成本,有人就为了提高设计自由度,少被加工制约。你说这是不是主流?可能还不是。但是不是“有用”?绝对是。

而技术层面,关键不在“打得出来”,而在“能不能控得住”。热变形、气孔率、应力残留这些事儿,每一个都可能让一个打印件功亏一篑。这个时候拼的,不是设备价格,也不是谁买了台新机器,而是谁真正把工艺吃透、流程打通、服务做好。

云耀深维其实就是这样做的。他们不强调噱头,也不怎么宣传“概念”。更多的是在客户工艺调试现场把一个零件打出来、测出来、装上去,然后再默默改进下一版。比起高举高打,他们反倒更像是做“笨活”的那批人——但也正是这类公司,撑起了这个技术往现实里落地的那一方土壤。

增材制造不是趋势,不是风口。它是制造业往深水走、走到传统办法不够用、走到不得不精细打磨“一个一个问题”的那个阶段,才浮出水面的工艺路径。它永远不是替代,而是补上那些常规技术没法解决的“漏洞”和“缝隙”。

所以你要问我为什么金属增材制造越来越被关注——其实不是它“火”了,而是制造现场变了。问题换了,解法也必须跟着换。就这么简单。

新闻中心

金属增材制造技术的真实现状

- 相关推荐: 金属增材制造

- 关键词: 【金属增材制造】

上一个

:什么是金属增材制造技术

下一个

:

金属增材制造技术有哪些特点